孙中山为谢彬《新疆游记》做序言原稿,上海宋庆龄故居纪念馆藏

远在清代初年,西北就已是文人学者笔下常常涉及的名词,他们喜欢讨论"控制西北"、"西北水利"之类的话题,也有人"出入西北塞外"。关注西北的、认识西北进而展开研究,成就了清代中叶以来的一门"显学",即西北與地学,这一研究影响到清末地理学、地图学及蒙元史地学,是研究清代学术史的重要论题。"19世纪前期的西北舆地学是对清代帝国建设过程和俄罗斯东扩的压力的回应,但也在极大程度上修改了明代以来士大夫习惯的中国观,从而以舆地学方式重新定义了'中国'的疆域和含义。"[1]清朝时期的與地学学者们只能在整理文献,文献考订的圈子里止步不前,缺乏实地亲历的资料,即使有了亲历目验,也因为缺乏先进的技术手段而流于个人心情观感,在多年来的西域游记中,它是边缘的研究领域,它受到重视的原因是日趋加重的西北边患,学以致用的传统发挥了作用。"值得注意的是:顾炎武《日知录》中置于'外国风俗'条下的诸多内容在这一时代已经成为帝国舆地知识的有机部分,这一时代在汉人士大夫中兴起的與地学研究与上面所谈及龚自珍的战略性思考有着内在的联系。这些與地学研究的内容远远超出了地理学的范畴,其中包含了边疆区域的语言、宗教、习惯、人口、水地状况和其他资源的调查。"[2]游记是中国传统文学中的重要文类,当传统山川宫殿变成玉门关外的戈壁大漠以及边疆少数民族时,游记呈现出了国人原先所不熟悉的"中国"边缘区域,知识分子开始逐渐了解国境内不同地域的知识,并对中国内部的差异丰富多元有全新认识。

新疆是中国的西北边疆,地理位置上是中亚腹地,历史上它曾是东西方文化交汇的地方,资源富饶、民族众多,虽然远离中原内地,它却牵动着整个中国国防安全的神经,国防战略地位相当重要。相对于中国内陆腹地,新疆既是中国地理概念上的边疆,也是文化意义上的边疆。中华民族疆域奠定的过程中,重要一环是清王朝在西北稳固统治的建立;伴随着俄罗斯对中国西北边疆的威胁日益加剧,国人对关外天山南北地区还知之不多。中原人最早的西北知识源于一批走进大漠的人们,他们多是军人,或者是使臣。他们撰写了一批以行记、杂记、日记为名的著作,通过这些记述,中原人建立起对于西北的初步印象。但他们所言说、游历的西北,有时近在关中秦地,有时远到宁夏河西,并没有走出玉门关外。至于关外的天山南北地区还知之不多,新疆当时在多数国人的心目中还是陌生的地理名词和一片神秘遥远的异域。

从早期肩负汉文化西播者的身份来考察西部文化,主要有以下几类人承担:戍边和屯垦的将士、贬谪的官员、流放和发配的罪犯、被动的移民、观光游历者、现代支边者,以及因躲避战乱、灾祸、饥荒而西行的流放者、逃荒者等等。他们来到边疆之初,感受到的往往是异域文化的强烈反差所引发的不适应感,他们把自己想象成伤感旅行中的漂泊者,西行之旅通常被旅行者的文字记叙塑造成为伤感 的"西行苦旅"。晚清时期废员从内地到西北戍所,徒步行走通常需要走好几个月,经受了从官员到罪臣的身份落差之后,谪员们在漫漫西赴路上,更强烈地感受到西北与中原的地理环境差异,此类游记中充满着一种悲情的色彩和失落的心情,这是一趟无奈的西行之旅。"'西出阳关无故人'和'一出玉门关,两眼泪不干'等充满悲情色彩的诗句,更加重了西部文学的这一流寓、流亡情结。所以,'故乡在远方'的西去和出塞,便成了一条刑罚之路、一条流放之路、一条冒险之路、一条避祸之路,一次离开故地的'失根'之旅。小人物苦难的命运,他们生存的艰难和心灵的煎熬,他们的卑微和绝望,屡屡出现在众多作家作品中,读之令人热泪纵横,流溢着浓烈的人道主义色彩。"[3]关于新疆的叙述,谁在言说、对谁言说、言说的内容、在什么时代言说,需注意其各自不同的历史语境。游记作者以单向度的言说转述了所到地的民俗、民风、民情,他们从熟悉的文化环境向另一不熟悉的文化环境迁移,首先会产生文化不适应症,其外在表现形式就是旅行中恶劣艰难的自然条件所引发的孤寂和苦楚心情和浓郁乡愁。"作者并不是机械地为意识形态、阶级或经济历史所驱使;但是我相信,作者的确生活在他们自己的社会中,这在不同程度上塑造着他们的历史和社会经验,也为他们的历史和经验所塑造。"[4]游记中的叙述很难去怀疑和验证其"叙述"与"真实"之间的差距,作为来自内地政治经济文化中心地区的游记作者,向国家的边缘地带流动,叙述无意中在维持和细化前人已经建构过的"新疆形象",无意中也使得内地民众对边疆的了解在原先已有形象基础上越发加固。在多数早期游记中新疆被叙述成是"我们里的他者",叙述话语中的支配关系和等级差序是明显的、掩藏不住的,也即不论这些表述与转达是否真实,某种意义上它只能是游记叙述者自己的个人感受,但在内地的报章舆论中经过传播后,作品中的转述文字被以"事实"的形式传播给阅读接受者。经过众多西行记载的叠加累积,游记转述内容日渐积淀为国人心中和舆论中的"西域形象"或"新疆形象"。新疆作为多民族多元文化国家中国的边缘地区,因为各种原因,民国前期的新疆内部始终缺少发出自己声音的机会,"默无声息"的新疆一直处在被叙述和被建构的文化想象客体的位置上。因此内地人对新疆耳闻传说阅读的知识常常存在误读和误判,尤其是过往文献中所反映的知识也常滞后于新疆社会发展现实。可以说这种塑造和传达是单向度,是有特定文化背景和写作立场的,是建立在内地文化优越于边疆文化的思考角度支配下的产物,与新疆情况尚有一些偏差和距离。

民国初期,相对于内地和沿海经济发达地区而言,中国西部的经济、文化发展速度较缓慢,中华民族对外文化交流的出发点由陆路转向海路,肆虐的风沙、茫茫的戈壁和缓慢的驼队已经无法同现代交通工具的速度和效率相抗衡,关注西部的人越来越少,广大西北内陆地区在国人眼中一天天地陌生神秘起来。西去旅人的游记是内地民众了解新疆的基本途径,其误解之深可想而知,如1912年的《西北杂志》内的一片文章"杂俎"栏目中(附记伊犁风土人情),一篇文章里一段西去旅程的记叙:

"前咸丰十年三月二十一日,同伊犁参赞景秋翁出嘉峪关,车甫出门,关门即紧关闭。(谚语云:出了嘉峪关,两眼泪不干,向前看,戈壁滩,向后看把门关。乌鸦喜鹊全不见,不禁泪涟涟。此情此景真非虚语也。)路南丰碑屹立,文曰'天下第一雄关',关外即戈壁滩。(戈壁滩系国语)。一望无际,煞是不毛之地也。(又名'瀚海',其中有寄石,五色具备,晶莹可爱,亦间有玛瑙不能多得。)行三站至玉门县,土城土房荒凉寂寞。又四站抵安西州,城北沙积如山,山每遇北风,城有倾压之虞。野间出人黄,高六七寸,全局人形,体赤微有白毫,能笑言语,鸟鸟不甚可解。人有擒而食之者,亦云惨矣。......"[5]

至1935年,国民政府官员张继先生于《开发西北》杂志的创刊词中说:

"西北交通不便,民族复杂,土物特殊,文化落后。国人对于一切,大半茫然。非认为万里荒沙,尽属不毛,即视为遍地黄金,俯手可得,究之,皆非也"。[6]

以上这些表述正是要指出民众心目中以讹传讹的"新疆形象"是不断被游记描述塑造出来,与真实情形也是有距离的。中国人自古好用一种搜奇探秘的心态看待异域或者异质文化,尤其是描绘异域风光时,通常夸张失实。有学者评述:"他界之所以令人好奇,是因为它与我们生存的现实如此不同。此界若为一正常社会、我人所熟知的世界,他界便是与世界迥然不同的结构:奇花异草、珍禽异兽、满地黄金瑰宝,人物则或极长大或极微小,时间空间亦与世界殊趣,例如昼极长夜极短,或只有光明而无黑暗,又或天上一天世上一年之类。总之,世界与他界,正是'正常/异常'的关系,所以才能让人对之充满好奇,千方百计,欲一探其秘,进入那个神异离奇的世界中。"[7]内地游历者的游记中表达、塑造并呈现的新疆面貌,往往是由叙述者的心情和所具有的特定文化背景所决定的,叙述者心中的文化优越感决定了文字叙述的情感态度。有些内地作家在游记里把边地边民作为"蛮夷"、"他者"的形象来描述、建构,并没有在字里行间感觉到同胞和兄弟情谊。民国前期的新疆"风景"在被想象和建构之时,早已潜存于转述者心里的等级差异对文本内容及面貌产生着反向作用,因而被转述出来的新疆不可能是客观和真实的。总体而言,30年代以前的多数边疆游记作者对边地的异质文化和生活习俗赞美少、贬低多,文字语气中较多对相异文化方式和生活习惯持有排斥态度,叙述字里行间常现出若隐若现的居高临下语气,习惯于以内地发达地区情况为参照与边地情况作先进/落后的对比,多写有"边疆落后"和"民智未开"等语句,这在某种程度上也加深了内地民众对边疆的不良印象,致使对边疆的误解日深。

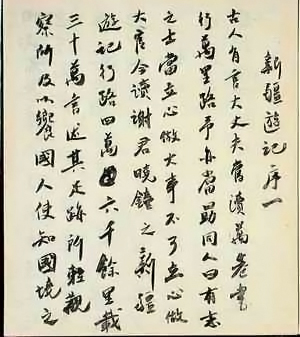

民国前期的新疆行旅,绝大部分是公务考察,战争时期的行旅则是以迁徙、流亡、逃难等形式为主的。在杨增新治新的年代:谢彬[8]奉孙中山之命,以大元帅府财政部特派员身份,前往新疆省及阿尔泰区(当时的阿尔泰地区不归属新疆管辖)考察,记录了自1916年10月至1917年12月间在两地调查期的所见所闻,他所著的《新疆游记》对新疆、阿尔泰两地财政、吏治、军政、国防、教育、实业、外交、交通、建置等,均按实地考察,条陈意见,详著专篇,对开发西北、国人增进对新疆的认识了解有重要的参考价值,该书的内容在"《时事新报》连载,便在全国引起了轰动,因为它不但首次利用报章传媒向国人介绍了被视为畏途的新疆情形,而且呼吁国人瞩目西部、开发新疆。随后,《地学杂志》、《民心周报》、《上海晚报》、《湖南日报》等纷纷转载。从1923年中华书局将其收入《新世纪丛书》出版到1936年,该书前后重印了9次,受欢迎的程度由此可见一斑。"[9]1936年上海中华书局出版了谢彬《中国丧地史》(一册),这是他边疆研究的进一步延伸。这一时期还有铅印本的林竞《西北丛编》[10]一本。

在20年代末到30年代初,国民政府成立了边疆研究会等边务组织,民间更有种种西北及边疆的研究团体,但毕竟人数较少影响有限,而实地考察过有亲历经验的人更是寥寥无几,虽然一时间西北开发之声浪高唱入云,文章及演讲增多,议论关注度较以前高了,但是还未见开发实效。

1927年,徐旭生参加了斯文·赫定和中国学术团体协会经过协商成立的"西北科学考察团",返回后收到《东方周刊》和鲁迅约稿,著书《徐旭生西游日记》,书中主要以日记的体例记载了西北内陆难以想象的艰苦考察条件:火车只通到包头,其他路程只能靠骆驼和两只脚,大部分时间是在没有道路、没有人烟、地图上的空白区行走,考察地区的温度,冬季冷到零下40℃,刮起风来飞沙走石,夏季荫蔽处可热到40℃以上。除了戈壁沙漠,就是崇山峻岭,考察队员们住帐篷、睡地铺。当时军阀混战,盗匪横行,更增加了旅途的危险性。[11]对于西部自然状况的描述,尤其是极端天气的描述,愈发强化了国民对于新疆艰苦的印象。游者行进在长途跋涉的西进道路上,路途艰辛与心情苦楚,游记中对于新疆恶劣的自然、道路交通状况等的记载,转化成了国民的新疆印象中首要部分,除了必须公务派出外,一直以来极少有人会冒着生命危险走上这条危险的西去旅途。

民国中期,游记图书的出版达到了前所未有的规模,开启了游记图书出版史上的新时代,游记内容拓宽,境内游记和域外游记都获得了极大发展,这为国人打开了认识国家、了解世界的窗口,许多人通过游记了解学习到西方新学和先进的物质文明。游记图书对于推进旅游事业、普及地理知识、宣传民族抗战、探寻国家出路等方面发挥了一定作用,在今天则为人们留下了真实的历史记录。"依据《民国时期总书目》,并参考上海图书馆编《中国近代现代丛书目录》和《商务印书馆图书目录1897-1949》,《中华书局图书总目1912-1949》以及南京图书馆等馆藏目录,整理出一份民国时期出版的游记图书提要目录。据统计,民国时期出版游记图书596种,(其中再版清以前游记及游记集34种,民国时创作游记及编选游记集219种,中外兼收者19种)。民国时期游记图书的出版在数量上是空前的,超过了古代同类图书出版的总和。"[12]30年代中国内地很多地方的交通状况有较大的改善,这也是国内游记数量在这个时期内增多的主要原因。中国的游记传统由来已久,而晚清及以后的游记对中国现代文学发生起到的作用与游记自身的现代裂变有直接关联,如此丰富的游记创作,对于中国现代文学的发生、发展的意义,绝不仅仅是文学史上散文章节的"后缀",也不只是因其有开拓眼界、促进交流、传递新事物的功能,它在某种意义上促进了现代文学的生成和发展,这是它与古典游记相区别的关键。民国时期,因抗日战争和开发西北的时势影响,西部游记的数量众多。自从20-30年代,深重的边疆危机一次次使得国人受到强烈刺激和震动,边疆研究团体、组织、个人越来越多开始考察边疆,东南沿海的开放发达与新疆的封闭滞后两种现实形成了尖锐对比。游记作者们面对东西部的巨大差异,在叙述语气开始有了明显的带有理性的转变--逐渐改变了以往充满偏见的叙述风格,开始具有客观、冷静、理性,有了更多关于国家未来的忧虑。同时国内舆论也对该变化给予了充分、及时的反映。游记内容逐渐摆脱了以往单纯的景色和心情描写,也开始深入观察边疆政治、文化、民情等,构成了全新的新疆游记心理底色。这些游记在文体与内容上对于游记体裁有拓展,也可认为现代旅行方式逐渐普及与边疆文化现代性之间所具有的密切联系。

现代交通工具的出现造就了全新的现代行旅方式,使得西去行旅发生的可能性、规模和频率都在提高。在民国早期,内地沿海发达地区的交通在逐渐实现现代转型时,直到三十年代初,西部新疆的交通方式及交通路线还是从平津,经过内蒙古草原,再经过酒泉、嘉峪关到达新疆哈密,其中内蒙到新疆省城迪化的商道路途主要还在依靠驼运,还鲜有直接通往新疆的现代交通工具:

"新疆战前对外输出的货物有两条路可走,一条是从迪化到天津,一条就是运到苏联,在过去迪化到天津间货物运输全部靠骆驼。然而当时盗匪遍地,货物时有被抢劫的可能,并且驼运受天气的影响很大,自新疆到包头间驼运,每年只有两次,因之彼此间贸易并不繁荣。但自1934年,绥新长途汽车公司成立后,自绥(远)省厚和(市)至哈密三千九百公里之运输才能安全同行,所以,新疆经天津输出的商品,在数量上也大大增加,但是自从中日战争爆发之后,新疆自天津出品货品,已经减少到了极少的限度,甚至于没有,至于可运到重庆的货物,因为交通的困难,在数量上也不会太多。"[13]

交通不易则一切不易,交通落后年代的新疆在当时是个极不容易去的地方。在上世纪30年代中后期内地通往新疆的汽车才逐渐开始比较常规运行,相较于过去完全依赖骆驼运输的年代,汽车运输在时间和效率上都有了很大改善,但始终处于不定期运转的状态。1930年苏联境内中亚土西铁路建成之后,更多的国人取道苏联西伯利亚到新苏边境,然后由新疆塔城入境新疆,这大约需要7天,大大少于从国内取道内蒙古去往新疆所需时间,很多人宁愿选择绕道苏联前往新疆。

其实游记作者无形中充当着新疆形象"代言人"和"过滤者"的角色,他们对新疆用渲染性感情文字做了过度凄苦的描述,透过他们的眼光和心情来记述的新疆旅途见闻,恰恰是他们"流放者似的失落心情"的外化。游记作者通常扮演了双重角色:他们笔下的边地形象既折射出社会集体想象物,同时他们也是社会集体想象物的建构者和加固者。多数内地游历者喜用猎奇的眼光和骄人的优越感来叙述或表达他们见到的边疆,而由于种种原因被表述者没能发出自己的声音,30年代的新疆游记中的新疆是缺乏主体自叙的被叙述者,因此内地人来到边疆后因为文化经验上的差异造成的误解,甚至歪曲是必然的、无法避免的。在某种意义上这些游记仅能传达远游者个人的心情和观感,不能就此代表真实的新疆。对于当时真正生活在边地、热爱边地的人们来说,他们没有机会看到这些游记,边地民众的生活和舆论传播渠道有限的年代,也没有机会表达出他们自己的心声和想法,新疆形象本身是一种被叙述出来的事实,基本是一种文化想象,边地民众在这个不对称的传播语境中是"始终沉默者",传播语境和传播手段能力的不对称实际相伴随的其实是话语权力的不平等不对称。

对于很多民国时期由内地来到新疆居住的汉人,边疆是异质文化、边地风光和少数族群聚居地,心灵深处不易产生故乡的归属感,对边疆社会和文化格格不入的生活心态让远游者产生了"被流亡"的心理,无论是官员、士兵以及远游者,早期新疆汉人移居者都深深地陷入了这种心态中--"流放心态",很难彻底融入其中。1943年到新疆的国民党大员黄如今说:

"再来看看新疆社会最为复杂而饶有兴趣的是什么?是民族众多,是语言的各异,是宗教信仰的各殊,是生活习惯的形形色色。因此,在学校的课室里,教学用翻译,在比较大规模的集会中,甚至要用两种以上的翻译;在各种日常社交的场合里,满溢着各族文化的交流。我们初置身於新疆政治中心迪化,恍若旅居於一个感情融合的国际都市里。"[14]

远离自己故土的"流亡"心情、极度怀念故乡,都增强了移居汉人在文化身份上的焦虑感。这种焦虑感使得他们内心深处自觉、不自觉地生发出一种塞外/关内、异域/故乡的对立思维模式,并有着文化上的恋旧心态和非理性的排斥(或自卑)感,类似感情在晚清或民国前期的游记中已得到印证。在此种心情主导之下所写就的边疆游记面貌可想而知,游记作者必然不太可能比较客观地反映出这片优美迷人土地的真正魅力。内地人称呼嘉峪关以东叫"口内",以西为"口外",而新疆当地民众的日常口语中称呼嘉峪关以东为"口里"、"口内",以这个关口为界限,新疆和内地从这里分野,两边被理解为是截然不同的两个世界,"里/外""内/外"的表述背后其实正是潜在于人们心目中微妙的文化等级心理的表现。对于这个"神奇的关口和分界", 萨空了在《从香港到新疆》一书中有一段非常精彩的叙述:

"在嘉峪关的西门外,我发现城墙有大片剥蚀特甚,随行的一个司机告诉我这是多少年来,走出嘉峪关的人'扣关'的结果。传说每一个出关的人,如以石块向这西门剥蚀特甚的地方投击一下,如能够听到一种袅袅不决的回声,便可生还关内。如无回声,即将身葬异域。我们这一群都扣了关,没有一个没有回声,我想大约那块城墙的下面或里面一定有一块中空的地方,不论谁去投击,都会听到回声,所以流传下来的'扣关',已成了一种给出关人的安慰。不过我推想,一个人如果真笃信叩关可预知他能否生还,他在投击之前的那一刹那,心情将感到多么沉重?可是城墙留下这一大片创痕,足证人类有强烈的生的要求,但也不怕面对死的事实,有这种韧性的动物,宜乎他们可以主宰万物了!西行以来,愈走愈荒凉,愈走也就愈感觉到,在生之欲望的影响支配下的'人'和他们的'力'的伟大;在这荒凉的西北,我们找到了不知道多少无名的前人栟手诋足的遗迹,面对着这一切,我们真深深地感到自己的渺小,也激发了忘却小我,为人类奋斗的意念。"[15]

以下是一段30年代初的一篇新疆行旅日记的部分节选,行文中充满了神秘、虚空和悲情的色彩:

"过此(哈密)则平沙万里绝少人迹,尚为安全,惟到稍有人之处反觉对于防范上应加一层小心,此则为中国不良政治所致。不过人类经属合群之动物,在回顾无人烟之区,往往感到莫名其妙之空虚。有时在沙漠中见到一只羊,一棵树,都觉得非常之可爱,获得一种无上之安慰。但是在一刹那间后,又引起水火盗贼之恐惧,此真人类不可理解之所在也。"[16]

以上表述中凸显出内地人领略了边疆的自然风光之后,边疆风光民情被幻化出新鲜的、陌生的、神秘的、魔幻的感情色彩,把畏惧自然的感受转化为对西部文化的感受。游记作者对边疆奇异的风光(地理、山川、富源)进行描述时,经常性在叙述中渗入了作者本人的一些不够客观的感情立场,对边疆的异质文化形象进行了具有情感色彩的编码。新疆当时对大多数国人来说还是地理名词,再加上一些意象补充,新疆形象成了由几个代表性单词和一些独特的风景所构成的图景,比如边地的大漠孤烟、草原、戈壁、沙漠、荒滩、骏马、雪山、雪莲、美玉、瓜果等具体意象,它们所带有的抽象意义是荒凉、遥远、神秘、贫瘠、干旱、灾荒、落后等。但凡阅读这一时期的游记作品,便会感觉到先前不够清晰新疆形象(意义)变得具体明晰,这种新传播时代的速度和广度所带来的阅读效果都是无法具体量化的:他们打着"亲见"、"亲历"的旗号,故最易获得读者的信任。游记文本表述背后的潜在话语层面,是中原内地民众以中国传统地域观为基础形成的浓厚乡土性和有局限性的世界观,通过所谓"亲历者"的记录,以所见、所闻、所想、风景、社会、人情等文字记叙构建起来的新疆文化想象,在传媒尚不发达的民国时代,尤其能够起到加固整体旧有形象和印象的作用。

游记作家站在个人感受的立场,个体的行旅见闻与行旅体验成为新疆游记中的主要内容,融入了有生命的、大气磅礴的自然的独特景象,由此呈现出新疆文化图景的截然不同的面相,新疆形象成为游记作家已有文化观念投射出来的外在课题对象,"新疆形象"成了他们潜存于心中的具有文学色彩的"特殊的文化人造物"。也正是在这个意义上,游记作品几乎无一例外地都会反作用于"社会集体想象",它以一种重塑的方式,对造成那些约定俗成的社会规范与历史的断裂,由此加深民众对新疆的"先入之见",对传统游记中的新疆形象起到某种加固和具体化的作用。王德威在《想象中国的方法:历史 小说 叙事》中阐述了对"小说中国"的看法,"游记新疆"也可以作如是观。较之西方单纯的族裔民族主义的观点,中国人以区域为中心形成的独特的中国观中包含了对中国各族民众多元并存的文化格局的理解,这些新疆游记也记叙了以区域特征描述为主的游历内容,也恰恰显示出了以不同区域、不同特色的多种文化混合和一统的可能性,同时也凸显了中国文化的多元特色。

在20世纪30年代中国边疆边患频频发生,四周强邻觊觎,边疆形势岌岌可危,更使全国视线聚焦新疆。30年代的"西北开发"热潮激发了民众认识边疆,了解边疆的愿望,"开发西北富源"、"在西北创立建国基础"的提法,带来了考察边疆和游历边疆热潮。值得注意的是此种被表述的处于劣势文化地位在30年代西北开发的热潮和抗战爆发的新形势下,被"新"游记相当程度地改写了、扭转了,在以往游记中新疆形象描写逐渐地被颠覆。三十年代的"西北开发"之所以能够引起国人的广泛关注和参与,与新闻舆论强有力地介入和推动是分不开的,北平《晨报》、南京《中央日报》、上海《时事新报》、《申报》、天津《大公报》等皆是报道边疆问题的急先锋。国内的有识之士开始前往西北作实地考察,归来后著书立说献计献策,陈述开发西北在抗战建国事业中的重要性,这些著述一定程度上更新了民众对西北内陆边疆地区的了解,为国家的边疆事业发展起到了不可低估的作用。这一时期新疆游记中依然还有古典游记中注重积累地理知识的特点,但显然比古典游记包含有更多的积极时代因素,旅行者、考察者在感叹新疆之大、资源之丰富的时候,也表达了对"孤悬塞外"的新疆"强邻环绕"、"外敌觊觎"之危机四伏处境的担忧。在强烈爱国心、责任感的驱使下,知识分子主动来到边疆,以实际行动表达了对国家统一、强大以及领土完整的渴望。

在30年代,对于新疆曾旧有的认知、想象和印象,已经开始让位于被时代舆论大潮强力推出的"新新疆",以"西南、西北"为建国中心的战时中国新图景正在改写话语导向,新疆正是在这一国内政治经济新形势下开始被舆论重塑的。现代新疆游记对新疆的重新认识与书写,也与现代中国的民族国家的命运与国运转折密切相关。在中国现代历史进程中,新疆形象在游记中被重新叙述和塑造,依然缺席的被表述激发了国人对它新想象,这种想象也随之在舆论中里散布流播,逐渐扭转着民众心目中的旧形象,建构了新的文化想象,新疆作为战时国境之内的"新希望之地"的形象逐渐形成了集体的公共舆论所努力塑造的方向。

现代文学中除了乡土中国、洋场都市之外,还有遥远的边疆,在中国现代的西北游记里,新疆是个不断被旅行游记作者重塑的区域性形象。在战争的年代,它孕育着未来中国社会发展的多种可能性。虽然因交通阻隔和信息不通畅,新疆始终无法丢掉它神秘的面纱,始终是被叙述者个人的产物,也常被叙述者的感情所左右、同时也因着时代的需要而被舆论不断叙重叙和想象。读者在京派、海派文学实绩中面对的是文学表述的不同对象,南北、海陆、城乡、中西、现代与传统等,这些二十世纪中国文学面临的重要议题和文学论争及实践,基本都不涉及中国边疆的身影。1939年茅盾从东部沿海都市来到新疆的时候,产生了不亚于乡村--都市对比的强烈错位感。想象边疆的方法因人而异,对于边疆的叙述形成了独特的文学话语空间,新疆形象的复杂性正是由叙述者本身所具有的复杂身份和心理所决定。30年代游记中的"新新疆"是内地主流文化界面对新的国内政治经济新形势下建构需要之后的重新想象和文化图景设计,这也是上世纪30年代"新疆游记"的所传达文化想象开始转变之关键所在。

(本课题受到华侨大学2011年度第二期引进人才科研启动费项目资助,项目号11BS203)

[1][1] 郭丽萍:《绝域与绝学--清代中叶西北史地学研究》,北京:三联出版社,2007年。

[2] 汪晖:《现代中国思想的兴起》第1部上卷,北京:三联出版社,2004年出版,第89页。

[3] 丁帆主编:《中国西部现代文学史》,北京:人民文学出版社,2004年10月版,第26页。

[4] [美]爱德华·W·萨义德:《文化与帝国主义》,北京:三联书店,2003年版,第17页。

[5] 高得善:《荒徼漫游录 紫塞从戎(续)》,《西北杂志》,第一卷第三期(1912年3月)

[6] 张继:《开发西北 创刊词》,第1卷第1期(1934年1月),第1页。

[7] 龚鹏程:《游的精神文化史论》,河北教育出版社,2001年版,第282页。

[8] (别号晓钟,湖南衡阳人)

[9] 丁帆:《中国西部现代文学史》,北京:人民文学出版社,2004年,第72页。

[10] 林竞:《西北丛编》,上海:神州国光社,1931年版。

[11] 徐旭生:《旭生西游日记》,银川:宁夏人民出版社,2000年,第113-114页。

[12] 贾鸿雁:《民国时期游记图书的出版》,《广西社会科学》,2006年第1期。

[13] 汪昭声:《到新疆去·前言》,重庆:天地出版社,1942年版,第41页。

[14] 黄如今:《新疆青年应有之认识与任务》,《新新疆》,第1卷第1期(1943年4月12日),第7页。

[15] 萨空了:《从香港到新疆》,宁夏人民出版社,2000年版,第112页。

[16] 雨生:《新疆旅行记》,《天山》,第1卷第1期(1934年1月15日)。

作者:清华大学中文系中国现当代文学博士毕业,任教福建省泉州市城华北路269号华侨大学文学院

主要研究领域:中国现当代文学、现代新疆文化史及边疆口述历史。

原摘要:本文中将细致梳理1930年代以前民众心目中特殊性的新疆文化想象形成的历史之源,以及早期新疆游记在何条件下塑造了此种新疆形象。在交通不便的年代,新疆文化想象基本都是自晚清、民国早期到抗战之前的新疆游记转述并传达的,这种游记转述和文化形象塑造作为西部游历者的所谓"实录"、"亲历",其实其中包含了很多情感因素和被再次加固的先在之见,也基于中国人以区域为中心形成的独特中国观,更在于传播语境和手段不对等情况下的中心地区的强势话语权。对此问题的梳理,有助于了解中国现代历史进程中现代文学领域里基本处于缺席状态的边疆话题,对于当下传播革命新形势下的国内边疆问题也具有一定的借鉴和反思意义。